陸地から手軽に釣るときの、基本をまとめています。

結構釣り方を忘れてしまう魚もいるので、自分用の備忘録も兼ねています。

スズキの生態

スズキは出世魚でサイズにより名称が変わり、おまけに地域によっても呼び方が変わります。「セイゴ」「フッコ」「ハネ」など。それに加えてルアーフィッシング界隈で「シーバス」とも呼ばれ、初めて聞くと少しややこしい魚です。面倒なので本記事では全部スズキでまとめてしまいます。

ちなみにシーバスという呼び名は海のブラックバスという意味合いで、釣れた時の引きや攻撃的な性格が似ているためとされています。

スズキは北海道と沖縄付近を除く日本沿岸全域に生息しており、生息数は多くありませんが比較的ポピュラーな魚です。水温の変化に強く5~30度近くという幅広い温度で活動が可能です。また水質汚染にも抵抗力があり、あまり綺麗でない場所でも生息します。

海水魚ですが淡水に強く、汽水域どころかアユなどを追って川をかなり遡ってくることもあり、限りなく淡水の場所でも見かけることがあります。スズキが川に入ってくる場合、潮の満ち引きを利用しており満潮時には川でも見かけることが多くなります。

食性は雑食で、小型の個体は小魚・甲殻類・虫類など多くのものを捕食します。大型でも雑食に変わりはないようですが、大きい個体ほど小魚を好んで捕食するようになります。

産卵期はおよそ11~2月とされており、湾口部など外洋に面したある程度水深のある場所で生活し産卵します。春以降は再度沿岸部・河口部へ群れで回遊してくるというサイクルを繰り返します。

スズキ釣りの仕掛け 作り方

スズキ釣りはルアーで行うのが有名で、実際ルアーに食ってきやすい魚種だと思います。しかし慣れていない場合はやはりエサを使用したほうが簡単ですので、ここではエサ釣りについてのみ紹介します。

エサ釣りでの仕掛けは、名称の正確性は置いておいて雑にパターン分けするとウキ仕掛けスタイルとぶっこみスタイルに分けられます。そこからエサを変えたり一部仕掛けを変えたりする感じです。

絶対にこの作り方でないとダメというものではなく、似たようなことができる仕掛けならなんでもいいのですが、一例としての紹介です。

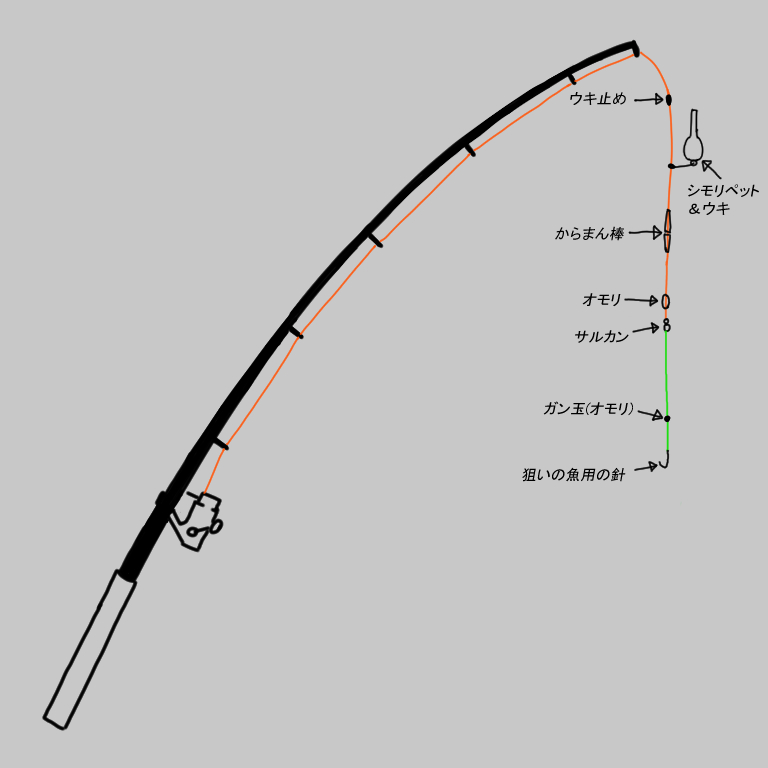

●ウキ仕掛け

水深にかかわらずタナを自由に変えられるのが利点。エサを生きた小魚にするとウキのませ釣りなどと呼ばれるようになります。のませ釣りの場合は全体的にワンサイズアップした仕掛けが望ましいです。

・竿(磯竿2~4号)

・リール(スピニングリール2500~4000番程度)

・道糸(ナイロン3~5号)

・ウキ仕掛けセット(ウキ止め、ウキ&シモリペット、からまん棒、オモリ・ガン玉)

・針(チヌ針3~5号程度、丸セイゴ針8~12号など)

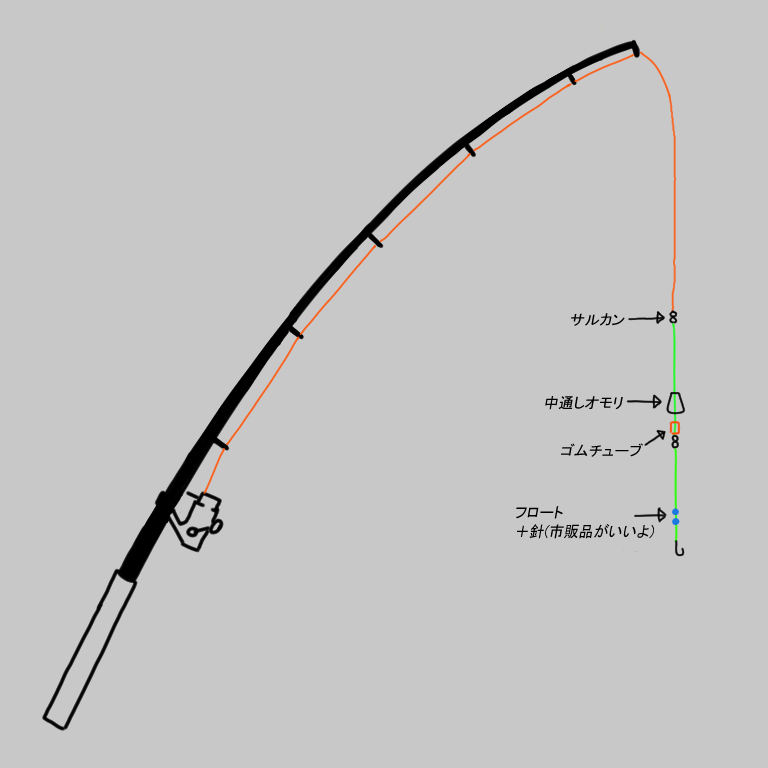

●ぶっこみ仕掛け

手がかからないのが利点。スズキ狙いだとあまり遠くに飛ばす必要はないことが多いはずなので、オモリは軽めで良いと思います。

・竿(投げ竿)

・リール(2500~4000番台)

・道糸(ナイロン3~5号)

・中通しオモリ(底で流されなければ10号くらいで十分 天秤仕掛けでも〇)

・衝撃吸収用ゴム管+サルカン

・ハリス&針(市販品 フロート付きがおすすめ)

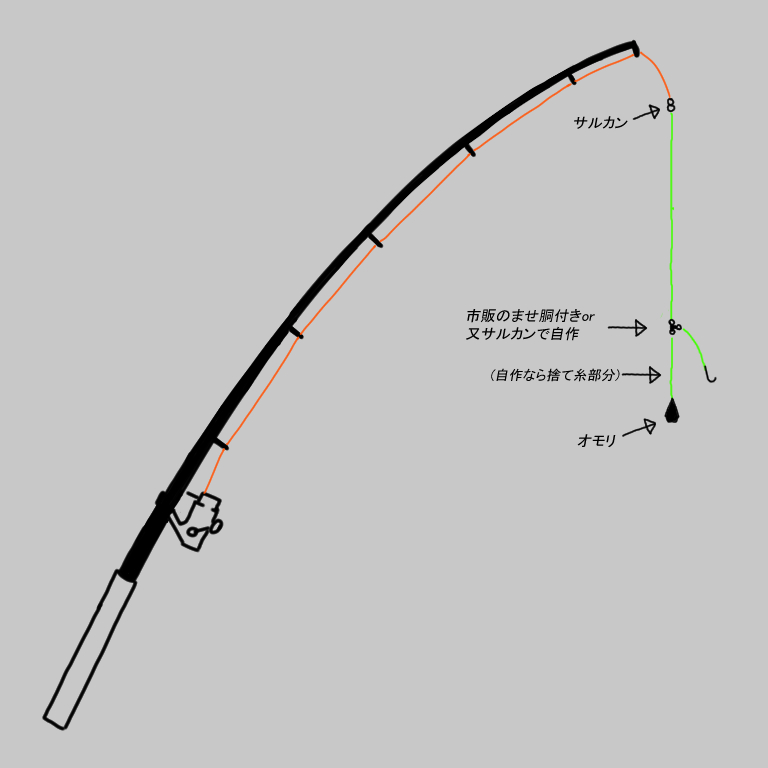

●ぶっこみ風のませ仕掛け

たぶん一番一般的、のませ胴付き仕掛けと呼ばれているかもしれません。ほかの方法でも問題ありませんがこれが簡単でしょう。

・竿(投げ竿)

・リール(2500~4000番台)

・道糸(ナイロン5号)

・サルカン

・ハリス&針(市販品のませ胴付き or 3又サルカン+丸セイゴ針+捨て糸(ワンサイズ↓糸))

・オモリ(ナスオモリとかでOK こっちも底で流されなければ10号くらいで十分)

スズキ釣りのエサ

アオイソメ・モエビ、釣り場で釣れた小魚・釣り場にいたカニや貝などいろいろなものがエサになります。入手しやすくてアピールしやすいイソメがメインウェポンになります。小魚が手に入る場合は大物狙いでのませ釣りもチャレンジしてみましょう。

スズキ釣りのやりかた

エサ釣りにおいては仕掛けを投入する場所と深さがポイントになります。

場所については多くの魚がそうですが障害物周りや藻が生えている場所を目安にするのが良いです。また、川にも入り込んでくるため河口部~川の下流などもねらい目です。

スズキは基本的に中層~低層を泳いでいる魚ですので、ウキ釣りの場合は底付近~2,3m上程度を狙うのが良いと思います。

スズキ釣りに適した季節

年中釣れるようですが、産卵期は深場へ移動するものが多いため冬場はあまり適していないと言えます。それ以外の季節は狙うことができ、特に水温が上がってくる5.6月と産卵を控えてエサを積極的に捕食する9~10月には期待ができます。

スズキ釣りに適した時間帯

日中にも釣れますが、朝マズメ前や夕マズメ後の暗い時間帯がメインの魚です。また、潮に合わせて川に入り込んでくる特性があるため満潮へ向かう上げ潮の時間帯が河口~川下流で釣る場合には重要になってきます。

スズキの締め方 持ち帰り方

小型のものでも血抜きをしたほうが良い魚だと思います。エラを切断し、海水につけて血抜きします。中型以上の個体であれば脳にナイフなどを刺して脳天締めしてからのほうが暴れないためやりやすいです。

締めた後は氷入りクーラーで冷却保存します。小型のものはあまり気にしなくてよいですが、サイズが上がれば上がるほど冷えにくいため、クーラー内に氷で冷やした海水を作って漬けるようにしてください。空気と水では冷却速度が段違いです。

泥もろとも藻やイソメなどを吸い込んで食べるため、生息環境によっては臭いがきつい場合があるようです。身自体が臭いケースは多くはないようで、多少なら酒に漬けるなどすれば消臭できます。

今のご時世で健康被害はそこまでではないと思いますが、そもそもの話食べることを前提とするならば工業排水があまりにもがっつり流れ込んでいる場所で釣るのは避けたほうが良いかもしれません。

スズキの食べ方

脂の乗った大きめ個体は油をあまり使わない料理がオススメ。逆はムニエルやフライなどの調理法がおいしいです。

・お刺身、炙り

大きめ個体におすすめ。皮がおいしいのでどちらかといえば炙りのほうがおいしいかも。

・ムニエル、唐揚げ、フライ

小さめの個体に。あっさり白身にベストマッチ、ムニエルじゃなくても普通にソテーするのでもおいしいです。揚げ物は正義。

・アラ汁

サイズ問わず。おいしいお出汁を取って骨までしゃぶりつくしましょう。

・酒蒸し

やや臭いが気になる場合にも使えます。あっさりいただきたいときに。

コメント